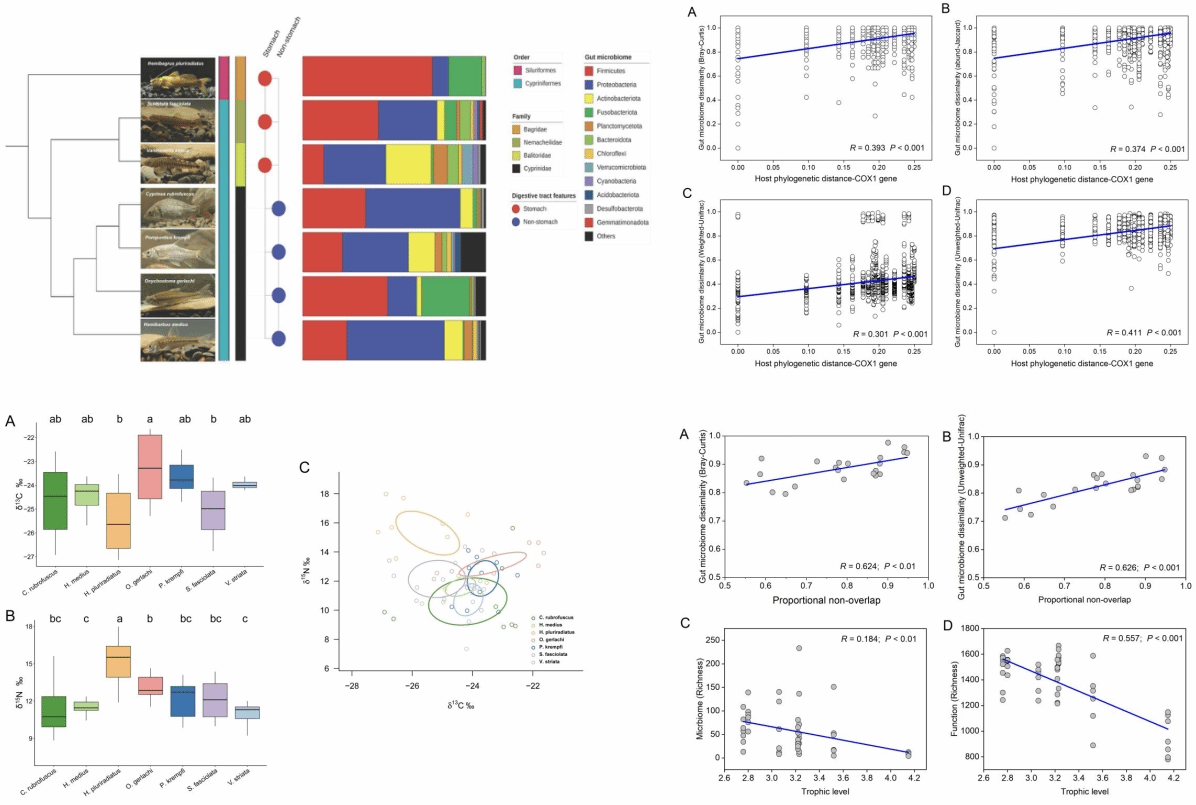

近日,中国水产科学研究院珠江水产研究所渔业资源调查与评估创新团队在鱼类共存机制研究方面取得重要进展。该研究聚焦于亚热带河流鱼类如何通过营养生态位分化与肠道微生物群协同演化介导共存机制。研究依托跨境国际河流——元江(红河上游)进行。红河流域覆盖中越两国,是东南亚重要的跨境生态廊道,面积79,000平方公里,年均径流量484亿立方米。其独特的亚热带气候和剧烈海拔落差(最高达2519米)共同造就了丰富的生物多样性热点。解析种间生态位重叠与分化是评估同域物种资源分配与竞争作用的基础。该研究针对“宿主-微生物共生如何介导鱼类共存”这一认知空白,在元江(作为跨境红河系统的核心区段),创新性地整合了稳定同位素营养分析和鱼类肠道微生物组技术。研究发现肠道微生物共生体通过优化宿主的营养资源利用效率与分配模式,能介导鱼类的营养生态位分化;微生物驱动的生态位分化与扩展显著增强了宿主在生态位进化中的适应性,为物种共存提供了关键途径。以上成果为深入理解流域生态系统中的物种共存机制,尤其是微生物群在其间的作用,提供了全新的科学视角,对流域生态保护策略的制定具有重要启示。

相关研究结果以“Integrating isotopic niche metrics and gut microbiota assembly reveals coexistence mechanisms in subtropical riverine fish”为题,发表于国际知名学术期刊《Ecological Informatics》(JCR 1区,影响因子7.3)。该研究得到了农业农村部财政专项(西南重要水域渔业资源与环境调查)、珠江所自主创新项目(2023CXYC6, 2024CXYC5)及珠江渔业资源调查与评估创新团队项目(2023TD10)等联合资助。珠江所为该论文第一完成单位,珠江所刘亚秋博士为论文第一作者、李捷研究员为该论文的通讯作者。