外来物种入侵是全球淡水生态系统面临的重大生态与生物安全问题。长期以来,入侵生态学家对两个关键问题仍缺乏清晰解答:为何外来物种能在一些群落中成功建立而在其他群落中难以发生?又为何某些群落汇聚了较多的外来物种,而另一些群落中却很少?

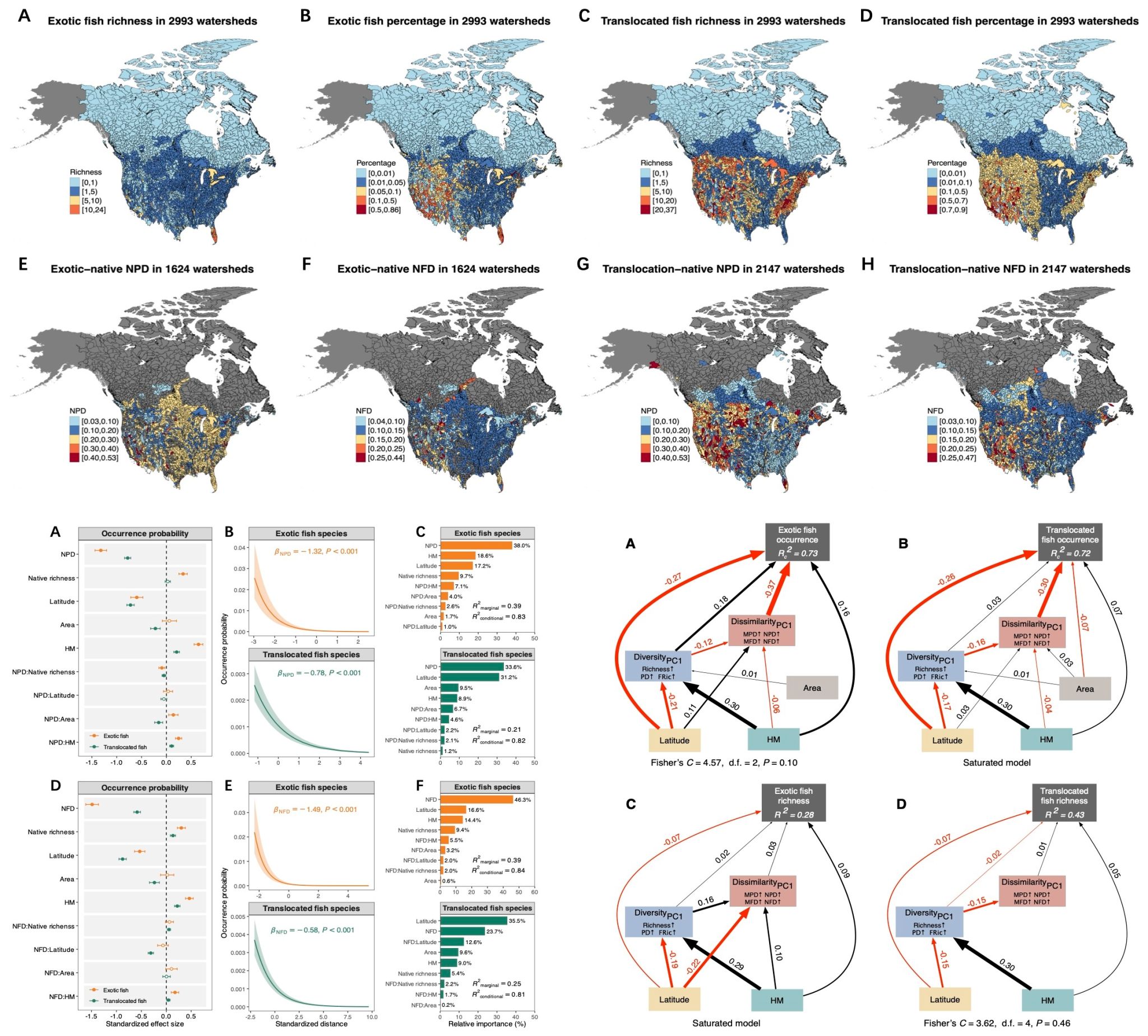

珠江水产研究所外来物种与生态安全团队牵头,联合国内外多家科研机构,从物种与群落两个层面出发,开展了系统的分类学、谱系关系和功能性状分析,揭示了影响外来鱼类(包括国外引入种与区域转移种)发生概率与入侵丰富度的关键驱动因素。研究发现,外来鱼类能否成功定殖主要取决于其与本地物种的生态相似性,亲缘关系越近、功能特征越相似,越容易成功建立种群;而外来鱼类的丰富度则主要受到人类压力和本地群落多样性的影响。本研究系统阐明了环境过滤、人类干扰与生物互作在淡水鱼类入侵过程中的互补作用机制,为全球外来物种入侵的理解与科学管理提供了重要参考。

相关结果以“Ecological similarity governs non-native fish establishment while human pressure and native diversity shape invasion richness”为题发表于国际著名期刊《Science Advances》(IF=12.5)。徐猛副研究员为论文第一作者,牟希东研究员和顾党恩研究员为共同通讯作者,中国水产科学研究院珠江水产研究所为论文第一完成单位。参与本项研究的还包括加拿大温尼伯大学、多伦多大学士嘉堡分校、加拿大渔业与海洋部五大湖渔业与水生科学实验室、美国伊利诺伊州立博物馆、美国伊利诺伊大学、中国海洋大学、英国北爱尔兰贝尔法斯特女王大学、华东师范大学、中国科学院水生生物研究所以及法国图卢兹第三大学。

本研究是珠江所外来物种与生态安全团队继《Nature Communications》(徐猛等,2024)发表研究成果之后,在外来鱼类入侵机制及地理分布格局方面取得了又一项重要进展。本研究得到国家自然科学基金面上项目(32371746),广州市科技计划重点研发项目(2023B03J1306),国家大宗淡水鱼产业技术体系(CARS-45),中国水产科学研究院创新团队(2023TD17)以及国家淡水水产种质资源库(FGRC18537)等项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1126/sciadv.adw4347