近日,珠江水产研究所鳜鲈基因组学与选择育种创新团队在鳜饲料适应分子机制和风味品质形成方面取得系列进展。相关成果分别发表在《Aquaculture Reports》(JCR Q1, IF=3.7)、《Fishes》(JCR Q1, IF=2.4)、《Food Chemistry: Molecular Sciences》(JCR Q2, IF=4.7)和《中国农业科技导报》上。研究生闫芸芸和程杨分别为第一作者,孙成飞副研究员为主要通讯作者。该研究得到国家重点研发计划项目(2024YFD2401500,2023YFD2402900)、国家自然科学基金项目(32303030)、广东省自然科学基金项目(2023A1515011543)、中国水产科学研究院创新团队项目(2023TD95)等支持。

近年鳜已成为水产养殖的“明星鱼”和“网红鱼”,尤其随着鳜配合饲料养殖技术的兴起和成熟,越来越多的养殖户投身饲料鳜的驯化和养殖,但鳜饲料适应分子机制尚未明确,且饲料养殖后对其风味是否影响也不确定,这成为科研和产业亟需解决的重要问题。

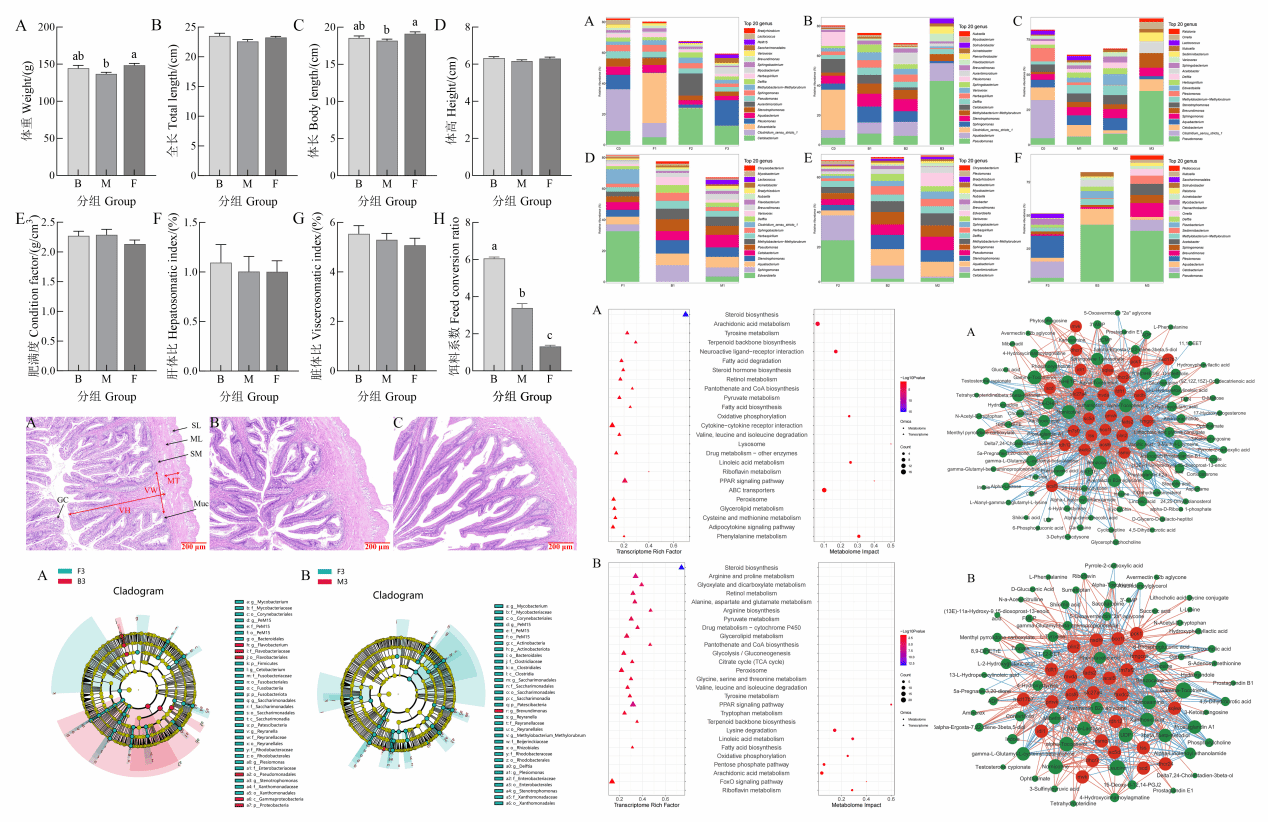

研究针对该问题对驯化后的鳜幼鱼采取不同的饲喂策略,分别饲喂配合饲料和活饵等进行养殖。通过测量形体指标,测定其消化酶和抗氧化酶活性,观察胃肠道组织显微结构,发现饲料组鳜与活饵组鳜的生长性能无显著差异。鱼体通过提高淀粉酶活性和部分抗氧化酶活性,增加肠道绒毛高度和绒毛间空隙,加强对配合饲料的适应性。通过16S rRNA测序发现部分肠道菌群(如寡养单胞菌属和鲸杆菌属)在饲料组鳜肠道中显著存在,表明其可能与饲料的摄食、消化和吸收密切相关。通过对鳜肝脏组织进行转录组测序和代谢组学分析,筛选到与适应配合饲料相关的基因(如sqlea等)、代谢物(如linoleic acid等)和通路(如PPAR信号通路等)。本研究为降低鳜养殖成本、提高生产效率以及优化饲料成分提供了理论依据,并为后续相关基因功能的深度挖掘和科学验证以及鳜食性驯化的分子调控机制解析提供了基础参考。

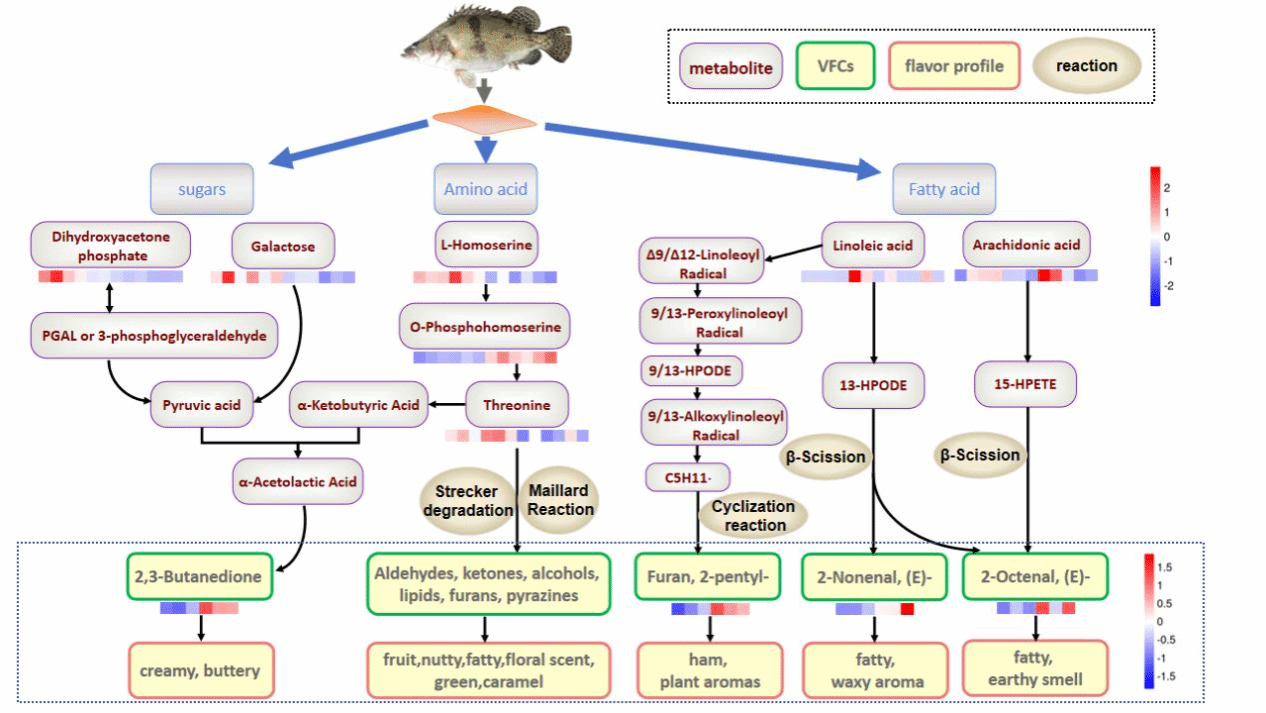

研究进一步以活饵组和饲料组鳜鱼为对象,采用GC×GC-TOF MS和LC-MS技术,系统分析了两组间肌肉风味物质与代谢物的组成差异及形成机制。结果显示,活饵组中2,3-丁二酮、2-壬烯醛、2-戊基呋喃和2-辛烯醛等关键风味化合物显著富集,风味呈现更浓郁的黄油、火腿和青草香气;而饲料组则表现出更淡的腥味特征。通过代谢组学分析进一步发现,二羟丙酮磷酸、L-高丝氨酸、苏氨酸等代谢物在两组间差异显著,并显著富集于氨基酰-tRNA生物合成、甘氨酸/丝氨酸/苏氨酸代谢等通路,提示氨基酸代谢与脂质氧化途径在风味形成中发挥关键作用。本研究首次从风味组与代谢组关联角度揭示了饵料类型影响鳜肌肉风味的代谢机制,为饲料鳜的风味品质调控提供了理论依据和数据支持。